九州大学附属図書館 春日政治・和男文庫所蔵『金光明最勝王経』(石山寺旧蔵)が、国の重要文化財に指定された。

春日和男先生の遺徳を永久に讃えたい。

是非ともに参照して欲しい<紀要論文>は、

(1)- 春日政治「石山寺最勝王経古点より」『国語国文』27-11、1958、後『古訓点の研究』所収

(2)石山寺旧蔵本『金光明最勝王経』である。

| 作成者 | |

|---|---|

| 本文言語 | |

| 出版者 | |

| 発行日 | |

| 収録物名 | |

| 巻 | |

| 開始ページ |

九州大学附属図書館 春日政治・和男文庫所蔵『金光明最勝王経』(石山寺旧蔵)が、国の重要文化財に指定された。

春日和男先生の遺徳を永久に讃えたい。

| 作成者 | 所属機関 所属機関名 九州大学大学院人文科学府 : 博士後期課程 Graduate School of Humanities, Kyushu University : Doctoral Program |

|---|---|

| 本文言語 | 日本語 |

| 出版者 | 文献探究の会 |

| 発行日 | 2015-03-31 |

| 収録物名 | |

| 巻 | 53 |

| 開始ページ |

最新の論文に、月本直子著「『口遊』に見える『たゐにの歌』と九九」『上代文学研究』第40号、学習院大学上代文学研究会、2024年、10-36頁 がある。

未知の研究者である。力編。長い年月、このテーマに集中的に取り組んでこられた月本氏の論は緻密である。今後は、日本の教育界において、九九を教える方々はすべてこの論文を一読しなくてはなるまい。

ただし、一点だけ瑕疵があるとすれば、朝鮮半島の百済の古都から出土した木簡を見逃していることである。渡来人に関する情報を記す必要はあるまい。古代渡来人の主流が百済人であったことは周知の事実である。その故地の九九が古代日本と同一であったとすれば、日本との関連は中国だけではなく、古代の朝鮮半島への関心も拡大する必要があろう。

'99818972'..백제 '구구단' 목간의 8가지 패턴 [이기환의 Hi-story]

[경향신문]

2011년 6월 충남 부여 쌍북리 주택 신축공사장에서 수수께끼 같은 목간이 확인됐습니다.

숫자가 잔뜩 기록된 명문목간(6~7세기 백제)이었습니다. 발굴단인 한국문화재보호재단은 적외선 촬영으로 목간의 정체를 분석했지만 확실하게 파악하지는 못했습니다. 그저 관청에서 문서나 물건 등을 운송하면서 사용한 것으로 짐작했을 뿐이죠.

목간 중에는 운송할 물품의 포장이나 문서꾸러미 윗부분에 올려놓거나 목간의 구멍에 끈을 꿰어 고정시킨 상태로 사용한 것들이 제법 되거든요. 그러던 5년 뒤인 2016년 1월 16일이었습니다.

■구구단 목간의 출현

정훈진 한국문화재보호재단 조사연구팀장이 한국목간학회가 주최한 ‘최신 목간자료 발표회’에서 이 목간을 공개했습니다. 그런데 목간 사진들을 하나하나 검토하던 발표회장이 술렁거렸습니다.

‘九〃八一 八九七□□ 七九六十三(9981 897□ 7963)….’ 그것은 국내에서 처음 출토된 구구단 목간이었습니다.

그러나 이 구구단 목간의 패턴은 알쏭달쏭했습니다. 2단이 아니라 9단부터 시작됐고, ‘9〃’ ‘8〃’ 같은 숫자의 나열도 있었습니다. 당시 학회 섭외이사였던 이병호 공주교대 교수가 발굴자인 정훈진 팀장에게서 적외선 사진 자료를 받아 집으로 가져왔습니다.

다음 날인 일요일(17일) 오후 이병호 교수는 초등학생 아들과 머리를 맞대고 이 구구단 목간의 패턴을 검토했습니다.

아이들 눈높이에서 보기 위함이었습니다. 아빠와 아들이 찬찬히 뜯어보니 지금 알려진 구구단, 즉 2×1부터 시작해서 9×9까지 가는 패턴이 아니었습니다. 또한 9×9, 9×8…로 시작되지도 않았습니다.

■구구단 공식표인가

정훈진씨와 이병호씨 등 발굴자 및 연구자들의 분석결과 구구단 목간은 한쪽 면에서만 묵서가 확인되었습니다. 판독가능한 글자는 103자였습니다. 구구단은 각 단 사이에 가로줄을 한 줄 씩 그어 경계선을 만들었습니다. 9단부터 2단 순으로 기록되었습니다.

‘〃’부호는 각 단이 시작하는 첫 행에서 동일한 숫자의 중복을 피하려고 사용한 반복부호였습니다.

예컨대 9×9는 ‘9〃’, 8×8은 ‘8〃’ 등으로 줄였습니다. 또 20(卄), 30(삽), 40의 표기법도 흥미로웠습니다. 결과가 뻔한 1×2, 1×3, 1×4…는 생략했습니다. 구구단의 패턴도 특이했습니다.

맨 윗단이 ‘9×9=81, 9×8=72, 9×7=63…’이 아니라 ‘9×9=81, 8×9=72, 7×9=63…’로 이어졌다. 두번째 단 역시 ‘8×8=64, 7×8=56, 6×8=48’로 써내려갔습니다. 9×9, 8×9로 시작되고, 중복된 계산은 생략하니까 밑으로 갈수록 줄어듭니다.

예컨대 6단의 경우 6×6부터 시작해서 5×6, 4×6, 3×6, 2×6으로 이어진다. 6×7, 6×8, 6×9는 7단, 8단, 9단에서 이미 계산됐기 때문입니다. 3단은 3×3, 2×3, 2단은 2×2만이 남습니다.

그래서 밑으로 갈수록 좁아지는 직각 삼각형의 구구단 목간이 된 겁니다. 어떤 연구자는 밑으로 가면서 좁아지니 시쳇말로 ‘그립감’이 좋아졌다고 표현합니다. 여기서 백제인들의 실용성을 알아차릴 수 있다는 겁니다.

구구단을 단순히 적거나 외우려고 기록한 게 아니라는 거죠. 즉 구구단의 각 단을 명확하게 구분하고 시각화해서 각 단의 공식을 쉽게 볼 수 있도록 배열한 목적으로 고안한 ‘구구단 공식표’이 가능성이 크다고 말합니다.

■칼 같은 구구단표

그럼 중국이나 일본의 구구단 목간은 어떨까요.

중국 구구단 목간 가운데 가장 유명한 것은 2002년 중국 후난성(湖南省) 룽산(龍山) 리예(里耶)에서 출토된 유물입니다.

진나라 때인 기원전 3세기의 유물인데요. 일본의 경우 오사와야치(大澤谷內)와 나나야시로(七社) 유적에서 나온 구구단 목간 등이 있습니다. 물론 중국·일본의 목간 중에는 쌍북리 목간처럼 위에서 아래로 단을 내려가며 쓴 사례는 있습니다.

하지만 쌍북리 목간처럼 9단-8단-7단-6단-5단-4단-3단-2단 등으로 일목요연하게 구분하고, 각 단을 하나의 줄에 완결한 경우는 흔치 않습니다. 중국·일본의 목간 가운데는 일본 오사와야치 유적의 구구단 목간처럼 틀린 답을 기록한 경우도 눈에 띕니다.

그러나 쌍북리 목간은 어느 하나 흠잡을 데가 없습니다.

중국·일본과 쌍북리 출토 목간이 다른 점이 또 있습니다. 일본·중국의 구구단 목간에는 ‘二三而六(2×3=6)’이나 ‘一九又九(1×9=9)’ 처럼 이(而)나 우(又), 혹은 여(如)자를 붙이는 경우가 있습니다.

단지 글자수를 맞추기 위한 허사일 수도 있답니다. 예를 들면 답이 한자리수로 나오는 ‘二三而六(2×3=6)’과, 두자리수로 계산되는 二六十二(2×6=12)와 글자수를 맞추기 위한 글자일 수 있다는 겁니다. 그것이 아니라면 ‘등호(=)’일 수도 있습니다. ‘3×4=12’ ‘1×8=8’를 표시하는 것일 수도 있다는 거죠.

반면에 쌍북리 출토 구구단 목간에는 이런 글자(而, 又, 如)가 보이지 않습니다. 그냥 ‘二〃四’(2×2=4)이고, ‘二三六’(2×3=6)입니다. 중국와 일본에 비하면 아주 깔끔하죠.

■왜 ‘이이단’이 아니라 ‘구구단’인가

이쯤에서 궁금증이 생기죠. 왜 ‘이이단’이 아니라 ‘구구단’이라 했으며, 왜 요즘처럼 2단부터가 아니라 9단부터 시작했을까요.

고대천문·수학서인 <주비산경>은 “수(數)의 법칙은 원(圓)과 네모(方)에서 비롯되는데, 원은 네모(方)에서, 네모는 구(모날 矩 혹은 ㄱ자 모양의 자)에서, 구(矩)는 구구팔십일(九九八十一)에서 나온다”고 했습니다. 그리고 후한의 조상은 “이 구구는 승제법(곱하기와 나누기)의 기본”이라는 각주를 달았습니다. 후한 시대 연중행사를 기록한 책(<사민월령>)에서 “어린 학생이 소학에 들어가 배우는 4과목 중 구구단이 들어있다”고 설명했습니다. 구구단이 반드시 공부해야 할 기초지식임을 밝힌 겁니다.

그러면 왜 하필 구구단이라 했을까요. 이유가 있습니다.

동양에서 단수 가운데 가장 큰 수인 ‘9(九)’는 무한의 의미를 갖고 있습니다. 왜 우리가 ‘앞길이 구만리 같다’느니, ‘구중궁궐’이니 하는 표현을 쓰지 않습니까. 또 ‘구(九)’의 중국어 발음은 ‘오랠 구(久)’와 같아 ‘영원하다’는 의미로도 읽혔습니다.

그리고 하늘이 9층으로 되어 있다 해서 구중천(九重天)이니 구천(九天)이니 하지 않았습니까. 혼백이 구천을 헤맨다는 따위의 옛말이 그래서 나왔습니다. 그 9번째 층에 천제가 살고 있다고 했습니다.

그래서일까요. 중국에서는 황제를 지칭하는 숫자가 구(九)였습니다. 그랬기 때문에 ‘이이단’이 아니라 ‘구구단’이라 했을 겁니다. 구구단은 처음부터 9×9=81부터 시작됐던 겁니다.

■구구단으로 인재 뽑은 군주

그런 구구단으로 인재를 뽑은 예도 있습니다. 춘추시대 제나라 환공 때(기원전 685~643)의 일인데요.

환공이 뛰어난 인재를 뽑으려고 ‘초현관(招賢館·현신을 초청하는 관청)’을 만들고, 관청 앞을 밤낮으로 밝혀두었습니다.

유능한 선비라면 언제라도 찾아오라는 상징적인 의미였습니다. 그러나 1년이 지나도록 아무도 찾아오지 않았습니다.

모두가 지쳐갈 무렵 한 사람이 나타나 “내가 놀라운 지식을 갖고 있다”고 소리치며 구구단을 외웠습니다.

“이제야 인재가 왔구나” 하며 잔뜩 기대했던 환공이 실망하며 “구구단이 무슨 재주냐”하고 코웃음 쳤습니다.

그러자 그 사람이 조용히 말했습니다.

“구구법이 능력이나 학식을 의미하지는 않습니다. 그러나 주군께서 단지 구구법만 아는 저를 등용하시면 틀림없이 유능하고 재주 많은 사람들이 나설 겁니다.”

듣고보니 그럴 듯했답니다. 제 환공이 본보기로 그 구구단 선비를 등용하자 한달도 못돼 유능한 인재가 몰려들었습니다.(<설원> ‘존현’)

■우리 역사 속 구구단 사용례

우리 역사에도 구구단이 실생활에 사용되었음을 알려주는 문헌 및 고고학 자료들은 제법 있습니다.

<삼국유사> ‘고조선조’는 “곰이 ‘삼칠일’, 즉 3×7=21일 동안 잘 버텨 사람(웅녀)이 되었다”고 기록했죠.

유명한 <광개토대왕비문>(414년)에도 ‘이구등조(二九登祚)’라는 대목이 있습니다. 광개토대왕이 2×9=18, 즉 18세에 왕위에 올랐다는 사실을 적시한 거죠.

또 백제 <나주 복암리 출토 목간>(610년)에도 ‘마중연육사근(麻中練六四斤)’이라는 부분이 있습니다. ‘6×4=24근’을 의미하는 겁니다. 이 뿐이 아니고요. 대전 월평동산성에서 등산객이 수습한 ‘구구단 기와’에는 ‘…오구사십오사구삽십육’(5×9=45, 4×9=36)이라는 숫자가 기록되어 있습니다.

이 백제 구구단 목간의 출현으로 고대사의 큰 숙제 하나를 해결한 셈이 되었습니다.

한반도에서 구구단목간이 확인되지 않자 일본학자들이 “구구단은 한반도를 거치지 않고 곧바로 중국에서 일본으로 직수입한 것”이라고 주장했었거든요. 극적으로 되살아난 백제 목간은 또 한 번 역사의 공백을 메워준 것이죠.

■남근용 목간의 쓸모

최근 경북대 인문학술원 인문한국플러스 사업단이 펴낸 <한국목간총람>에 따르면 해방 이후 확인된 목간(삼국~조선)은 730여점에 이릅니다. 목간은 주로 습기가 많은 우물이나 연못, 저수지, 배수지 같은 곳에서 집중 출토됩니다. 목재는 산소가 차단된 물 속에서 좀처럼 부식하지 않기 때문에 수백 수천년 동안 보존되는 거죠.

경주 안압지나 함안 성산산성 같은 곳이 대표적인 목간 출토지였습니다. 종류도 다양합니다. 물품 꼬리표 목간과, 두루말이 종이문서를 찾을 수 있도록 한 색인(인덱스) 목간, 그리고 춘궁기에 곡식을 빌려주었다가 추수기에 이자와 함께 원금을 돌려받았음을 기록한 일종의 환곡문서인 대식(貸食) 목간 등….

인천 계양산성에서 확인된 것처럼 <논어> 제5장인 ‘공야장’이 일부내용이 적힌 경전 목간도 있습니다. 책처럼 지니고 다니면서 ‘공자왈 맹자왈’을 공부한 거죠. 궁궐 출입 때 신분을 증명하는 이른바 부신용 목간도 있고, 창고정리용 목간도 나옵니다.

그러나 관전자의 관심을 끄는 목간은 뭐니뭐니해도 ‘기타 용도’의 목간인데요. 백제의 경우에는 앞서 공부한 ‘구구단 목간’과 함께 ‘남근형 목간’이 아주 특이하죠. 남근형 목간은 2000년 4월 부여 능산리 절터 주변의 웅덩이에서 출토됐는데요.

특히 한쪽 면에 새겨진 ‘도○립립립(道○立立立)’이라는 글자가 눈에 띕니다. 이 목간은 사비성으로 들어오는 중심도로와 아주 가까운 곳에서 확인됐습니다. 백주대로에서 이상야릇한 목간이 발견된 건데요. 연구자들은 이를 두고 색다른 해석을 내리고 있어요. 예부터 남근은 나라의 안녕, 그리고 악신·질병의 추·예방 등을 위해 숭배되고 신성시됐는데요.

따라서 백제인들이 지금의 서울 세종로 격인 중심도로에서 ‘길의 신’에게 제사를 드리면서 남근 목간을 세워놓고 도성 바깥에서 사악한 기운이 들어오지 못하도록 했다는 겁니다. 따라서 남근 목간을 제사에 사용한 뒤에 나쁜 기운을 흘려보낸다는 의미에서 물웅덩이에 던져버렸을 것이다. 그러면서 “이제 남근이 길 위에 섰다(立)! 섰다(立)! 섰다(立)! 그랬으니 사악한 귀신과 도깨비들은 썩 물렀거라”를 외쳤다는 겁니다. 즉 남근이 일어섰으니 귀신과 도깨비는 두려워 근접할 수 없다는 점을 선포했다는 거죠.

목간은 이렇게 1500년전 생생한 서사가 기록된 그 시대 사람들의 손때가 묻어있는 매우 중요한 당대의 자료인 셈입니다.

(이 기사를 쓰는데 정훈진 한국문화재재단 조사연구2팀장과 손환일 한국서화연구소장, 이병호 공주교대 교수, 이용현 경북대 인문학술원 HK연구교수, 김재홍 국민대교수가 도움말과 자료를 제공해주었습니다.)

이기환 경향신문 역사스토리텔러 기자 lkh0745@naver.com

+++++++++++++++++++++++++++++

그러나 종이는 오랫동안 폭넓게 쓰이지는 못했습니다.

고구려 고분벽화에서 볼 수 있듯 나무(혹은 대나무)를 활용한 목간(혹은 죽간)이 보편적인 서사자료였습니다. 아닌게 아니라 ‘책(冊)’이라는 한자는 목(죽)간을 매단 모습의 상형문자에서 비롯됐죠. ‘전(典)’자는 책을 들고 있는 모습이죠.

사실 경제성과 내구성 측면에서 목(죽)간은 종이에 견줘 몇 수는 위였습니다.

왜냐. 목간은 주로 습기가 많은 우물이나 연못, 저수지, 배수지 같은 곳에서 집중 출토됩니다. 나무는 산소가 차단된 물 속에서 좀처럼 부식하지 않기 때문에 수백 수천년 동안 보존될 수 있거든요.

1400년전 백제인의 ‘삶의 애환’을 전해주는 ‘빅5’ 목간. 구구단 목간, 남근형 목간, 백제가요 ‘숙세가’ 목간, ‘신세한탄’ 목간이 보인다. 2022년 부여 동남리 출토된 목간을 두고는 ‘554년 관산성 전투에서 전사한 좌평 4인을 기리기 위한 사경 제작에 쓰일 금을 납부한 과정’을 기록했다는 견해가 나왔다. |국립부여문화재연구소 사진제공

■‘구구단·남근형’ 목간의 정체

해방 이후 지금까지 확인된 삼국~조선시대 명문 목간은 730여점 되는데요.

그중 오늘의 주인공인 백제영역에서 출토된 명문 목간은 100여점에 이릅니다.

그 가운데 ‘빅4’ 목간이 있습니다. ‘구구단 목간’과 ‘남근형 목간’, 백제가요 ‘숙세가 목간’, ‘신세한탄 목간’입니다.

2011년 부여 쌍북리에서 확인된 구구단 목간은 ‘九〃八一 八九七□□ 七九六十三(9981 897□ 7963)…’이 쓰여있습니다.

국내에서 처음 출토된 ‘구구단’ 자료였죠. 단순히 적거나 외우려고 기록한 구구단 목간은 아닌 것 같고요. 관청에서 물품을 출납하면서 썼던 ‘실용 구구단 목간’일 가능성이 큽니다.

고구려 고분벽화에 그려진 기자의 모습. 목간에 글을 쓰고 있다. 기원후 105년 무렵 종이가 발명(혹은 개량)되었다. 그러나 이후에도 (대)나무 에 글을 쓰는 목(죽)간이 보편적인 서사자료로 쓰였다. |고구려유적유물도감편찬위, <고구려 유적유물도감(5·6)-고구려편3·4>, 1990

능산리에서 출토된 ‘남근형 목간’(22㎝)도 시선을 잡아 끌었죠. 목간에 새겨진 명문 중 ‘道□立立立’이라는 글자가 특히 남우세스러웠습니다. 가뜩이나 남근 형태의 목간인데, 또 굳이 ‘길에 서라(立)! 서라(立)! 서라(立)!’고 세번이나 강조한 특별한 이유가 있을까요. 연구자들이 머리를 싸매 그럴듯한 결론을 얻었습니다.

즉 남근형 목간은 사비성으로 들어오는 나성의 대문 및 중심도로와 아주 가까운 곳에서 찾아냈는데요.

그렇다면 백제인들이 지금의 서울 세종로 격인 사비(부여) 중심도로에서 ‘길의 신’에게 제사를 드린 것일 수도 있다고 판단한겁니다. 예부터 남근은 나라의 안녕과 악신 및 질병의 추·예방을 위해 숭배되고 신성시됐거든요.

“이제 남근이 섰다! 섰다! 섰다! 그러니 사악한 귀신과 도깨비들은 썩 물렀거라!”

2022년 충남 부여 동남리 아파트 공사장에서 출토된 목간. 5점 중 3점은 단순한 물품꼬리표였고, 2점은 지금의 조달청 관리가 물품을 출납하면서 기록한 문서 혹은 장부로 파악했다.|국립부여문화재연구소·울산문화재연구원 제공

■‘백제 가요’에 ‘신세한탄 인사청탁’ 목간까지

또 하나는 역시 능산리에서 확인된 ‘좀 있어 보이는’ 목간인데요.

“숙세결업(宿世結業) 동생일처(同生一處) 시비상문(是非相問) 상배백래(上拜白來)”라는 명문이 돋보였어요.

공식적으로는 ‘숙세(전세)에 업을 맺었기에 (현세에) 함께 같은 곳에 태어났습니다. 잘잘못을 서로 물어(논하여) 우러러 절 올리며 사뢰옵니다’라고 해석되었는데요. 그러나 국문학자(김영욱 서울시립대 교수)은 색다르게 해석했습니다.

“부처님이 맺어준 인연으로 우리 함께 한평생 살아가는데 세속의 시비 쯤이야 가려서 무엇하겠소.”

국문학자다운 맛깔스러운 해석이죠. 이렇게 되니 백제인 특유의 여유를 담은 소박한 가요로 읽힙니다.

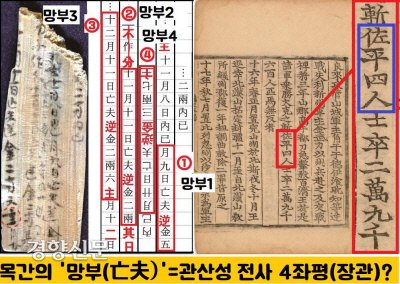

최근 6~7세기 유행한 중국 남북조의 필법과 동남리 목간의 서체를 비교·분석해서 글자를 판독한 논문이 발표됐다. 특히 이 목간의 내용과 554년 관산성 전투에서 전사한 4좌평의 상관관계를 논증했다.(출처:손환일, ‘부여 동남리 목간의 서체와 내용’, <백제연구> 78호, 충남대백제학연구소, 2023년8월)

영락없는 충청도 사람의 가요라는 겁니다. 이 ‘숙세가’ 목간은 현재까지 발견된 가장 오래된 ‘백제 시가’라 할 수 있어요.

또 2010년 부여 구아리에서는 신세한탄과 함께 인사를 청탁하는 편지 목간이 확인됐는데요.

편지는 “이 몸이 빈궁하여 하나도 가진 게 없으며 벼슬도 얻지 못하고 있나이다(於此貧薄 一无所有)”라고 신세한탄하는 것으로 시작합니다. 그러나 곧 인사청탁으로 이어져요. “좋고 나쁨에 대해서 화는 내지 말아달라(不得仕也 莫瞋好邪)”는 당부와 함께 “음덕을 입은 후 영원히 잊지 않겠다(荷陰之後 永日不忘)”하는 읍소로 마무리합니다.

문맥을 보면 편지만 보낸 것이 아니라 선물(혹은 뇌물)까지 함께 보낸 것 같습니다. 그런데 <구당서> ‘동이전·백제’조는 “관리가 뇌물을 받으면…종신토록 금고형에 처한다”고 했거든요. 만약 백제의 사법당국에 이 목간이 적발되었다면 해당관리는 평생 금고형을 받았겠네요. 재미로 따지면 이 ‘신세한탄’ 목간은 백제의 ‘빅4’에 충분히 포함될 수 있을 것 같아요.

최근 동남리 출토 ‘목간1’에 등장하는 간지는 ‘갑술’(554년)로 읽어야 한다는 견해가 나왔다. 초서로 쓴 성(成)자도 보인다고 했다. 이 경우 ‘성련금’, 즉 ‘잘 정련된 금’으로 읽을 수 있다. ‘보도자료’ 발표 당시 ‘인경(因涇)’으로 해석된 구절은 ‘국경(國經·국가가 주도한 불교사경 제작)’으로 고쳐보았다. |손환일 서화문화연구소장 논문을 토대로 정리

■난수표 같은 목간의 출현

지난 2022년 3~4월 부여 동남리 아파트 건설공사장에서 명문 목간 5점이 확인되었습니다.

3점은 물품에 붙이는 꼬리표였고요. 다른 2점이 심상치 않았습니다. 문서용으로 보이는 이 2점에는 마치 난수표처럼 무언가가 기록되어 있었는데요. 4번에 걸친 전문가 자문회의와 판독회를 거쳐 겨우 단서를 찾았답니다.

당시 보도자료를 볼까요. ‘목간1’에서는 ‘날짜(12월10일)’와 ‘금(金)’자, 중량 단위를 뜻하는 ‘주(主)’자가 파악됐습니다.

‘주(主)’와 관련해서는 1971년 무령왕릉 출토 은제팔찌에서도 ‘230주(主)’라는 중량 표시가 새겨져 있습니다.

또한 ‘출납’을 의미하는 ‘내(內)’와, ‘물품의 이동’을 뜻하는 ‘보낼 송(送)’ 혹은 ‘맞이할 역(逆)’자가 보였습니다. ‘재고 없음’을 지칭할 수 있는 ‘망(亡)’자도 파악됐습니다.

손환일 소장은 동남리 ‘목간1’에서 ‘망(亡)’과 ‘부(夫)’를 붙여 ‘망부(亡夫)’로, ‘역(逆)’과 ‘금(金)’을 붙여 ‘역금’으로 읽었다. 그러면 ‘목간1’은 “갑술년 11~12월 사이, 망부(죽은 남편) 1·2·3·4, 즉 4명을 위한 ‘사경 제작’에 쓰일 ‘정련되지 않은 금’(역금)을 궁궐에 바쳤다”는 뜻이 된다는 것이다. |손환일 소장 논문을 토대로 정리

‘목간2’는 곡물의 일종인 ‘피(稗·고대 작물의 일종)’와 함께 ‘이동(送 혹은 逆)’, ‘연령 등급(丁)’, ‘사람 이름’, ‘용량 단위(斗)’ 등의 글자가 확인되었습니다. 당시 보도자료는 지금의 조달청 관리가 물품을 출납하면서 기록한 문서 혹은 장부로 파악했습니다. 또한 백제의 도량형 연구에도 중요한 자료로 평가했습니다.

이 명문 목간에는 대중의 시선을 끌 ‘아이템’이 하나 더 있었습니다. 보도자료는 “세로로 쓴 문서 행간의 빈 공간에 이음표(′)를 표시한 뒤 그 다음 줄에는 글자를 180도 돌려 거꾸로 써내려갔다”고 설명했습니다.

말하자면 현장 관리가 문서를 써내려가다가 공간이 없으면 빈쪽을 찾아 거꾸로 써서 이어나갔다는 뜻이죠.

이용현 전 경북대 인문학술원 교수는 ‘목간1’은 금의 출납과, 출납된 금으로 제작된 완성품(금공품)의 납입 과정이 최소 6차례(11월8~12월20일)에 걸쳐 적혀있는 현장 관리의 개인 업무일지(메모장)으로 파악했다. ‘목간2’는 ‘기와 제작에 동원된 실무인력 8명에게 각각 피(곡물) 5두씩을 임금으로 지급했다’는 사실을 기록한 것으로 해석했다. |이용현 교수의 논문을 토대로 정리

■“금 줄테니 금제품 만들라”는 의미?

동남리 목간은 학계에서 주목을 끌었습니다. 그러나 저는 속속 발표되는 연구자들의 발표논문을 소개하지 못했습니다.

명문이 잘 보이지 않는데다 워낙 소략한 일종의 메모 형식이었거든요.

연구자 나름대로 글자를 판독하고, 해석했지만 볼수록 미궁에 빠지더라고요. 그것을 대중의 눈높이에 맞게 전달할 깜냥이 저한테는 없었습니다. 이용현 전 경북대 인문학술원 교수의 논문(‘백제 왕도 출납 문서의 일례’, <백제학보>43호, 백제학회, 2023)에서 그나마 이해할 수 있는 대목이 보였는데요.

동남리 목간은 발표 당시 부터 목간 전체를 빽빽하게 활용했고, 돌려서 거꾸로 쓴 부분도 보여서 화제를 뿌렸다. 백제인들의 알뜰함을 볼 수 있기도 하고, 바쁜 업무현장의 단면을 읽을 수 있는 대목이기도 하다. |울산문화재연구원·국립부여문화재연구원 제공

먼저 ‘목간2’에는 ‘피역(稗逆)’이라는 제목 아래 ‘와진(瓦進)+인명(人名)+정(丁·성인남성)+5두(五斗)’의 서식으로 모두 8명(앞·뒷면 각 4명씩)이 기록되어 있답니다. ‘와진(瓦進)’은 기와를 제작하는 실무 일꾼을 뜻하고요. 따라서 ‘목간2’는 ‘기와 제작에 동원된 실무인력 8명에게 각각 피(곡물) 5두씩 지급했다’는 사실을 기록한 메모장이라는 거죠.

그럼 ‘목간1’의 정체는 무엇일까요. 금공품 담당 관리가 금(金)의 출납과 사용처를 기록한 문서라 해석합니다.

앞면은 ‘날짜(월일)과 망(亡·금이 출납되어 없어짐)+부역(夫逆·기술자인 부가 수령해감)+금(金)+양주(兩主·금의 수량 단위)’ 형식과, ‘날짜(월일)+내납(內納·금이 납입됨)’ 형식으로 되어 있고요.

돌려쓰기도 허투루 하지 않았다. 돌려 쓸 때 어느 방향으로 가는지 알아보기 쉽게 55도(金)~80도(日) 정도로 각도를 틀어 방향을 표시했다. ‘목간1’의 앞 뒷면 맨 아랫 부분의 글자(日과 金)를 보면 옆으로 뉘어져 있다. 나중에 헷갈리지 않게 ‘거꾸로 돌려쓴 내용이 어느 방향으로 가고 있다’는 걸 표시해둔 것이다.|이용현 교수 논문에서

뒷면은 ‘물품명+작용(作用·만드는데 소요된)+금(金)’으로 되어 있습니다. 즉 ‘어떤 물품을 만드는데 쓴 금이 얼마’라는 내용인데요. ‘금으로 만든 제품’이니 ‘어떤 물품=금공품’이 된다는 겁니다.

이 ‘목간1’에는 금의 출납과, 제작 완성품의 납입 과정이 최소 6차례(11월8~12월20일)에 걸쳐 적혀있습니다.

그때마다 ‘릴레이식’으로 기록했고, 쓸 공간이 모자라면 옆의 빈자리를 찾아 ‘돌려쓰기’ 했다는 겁니다.

이용현 교수는 “각 행의 기록마다 서체와 붓의 농담(짙고 옅음)이 약간씩 다르다”면서 “이것이 한번에 쓴 것이 아니라 여러번에 걸쳐 나눠 썼음을 의미한다”고 밝혔습니다.

동남리 목간에서는 금의 중량단위를 나타내는 주(主)자가 보인다. 무령왕릉 출토 무령왕비 은팔찌에서도 230주를 들여 팔찌를 만들었다는 명문이 새겨져 있다. 주(主)가 백제 시대 중량을 표시하는 단위였음을 알 수 있다.|국립부여문화재연구소 제공

■‘돌려쓰기 신공’ 발휘

이용현 교수의 설명 중에 웃음보가 터진 포인트가 있었습니다.

돌려 쓸 때 어느 방향으로 가는지 알아보기 쉽게 55도(金)~80도(日) 정도로 각도를 틀어 방향을 표시했다는 겁니다.

정말 ‘목간1’의 앞 뒷면 맨 아랫 부분의 글자(日과 金)를 보면 옆으로 뉘어져 있습니다.

나중에 볼 때 헷갈리지 않게 ‘내가 거꾸로 돌려쓴 내용이 어느 방향으로 가고 있다’는 걸 표시해둔 겁니다.

1400년전 백제인의 ‘깨알 센스’가 아닐 수 없습니다. 그나마 이용현 교수의 논문에서 대중성의 일단을 보았습니다.

관산성전투를 기록한 <삼국사기> ‘신라본기 진흥왕’조. 이 전투에서 성왕을 비롯해 백제 좌평(장관급) 4명과 3만명에 달하는 군사가 전사했다.

■급히 소환된 ‘관산성 전투’

얼마전 서체연구자인 손환일 한국서화문화연구소장의 논문이 학술지(‘부여 동남리 목간의 서체와 내용’, <백제연구> 78호, 충남대백제학연구소, 2023년8월)에 실렸는데요. 논문의 부제(‘관산성 전투와 백제급료 지급 기록’)가 제 눈길을 잡아 끌더군요. 먼저 관산성 전투를 살펴볼까요. 워낙 유명하죠. 신라에게는 영광을, 백제에게는 악몽을 안겨준 전투였죠.

백제는 고구려 장수왕(413~491)의 침략으로 한성이 함락되면서(475) 웅진(공주)으로 천도하죠.

그러다 다시 보다 넓은 평야지대를 찾아 사비(부여)로 옮겨 중흥을 꾀합니다.(538)

성왕(523~554)은 신라 진흥왕(540~576)과 손잡고 북벌을 단행했고, 한강하류 6개군을 점령하죠. 그러나 553년 진흥왕의 배신으로 천신만고 끝에 이룬 고토수복의 꿈은 산산조각나죠.

특히 동남리 목간에 등장하는 망부 4인이 관산성 전투에서 전사한 4좌평일 가능성을 개진됐다.|손환일의 논문에서 정리

이때 성왕의 아들인 창(위덕왕)이 복수의 칼을 가는데요.

부득이 <일본서기>를 인용하자면 “태자인 여창이 원로대신들의 반대를 무릅쓰고 신라정벌을 고집했다”고 했답니다.

이때 원로대신들이 “아직 때가 아니다”라고 만류했지만 여창은 “늙었구려. 어찌 겁을 내시오”라 하면서 출전을 고집했답니다. 급기야 554년 7월 태자가 가야 연합군까지 동원하여 관산성(충북 옥천)을 공격하는데요.

그러나 신라는 한강 유역을 지키던 신주 주둔의 군대까지 빼돌려 관산성 포위에 나섰습니다.

전황이 심각해지자 아버지(성왕)는 아들을 격려하기 위해 전선으로 나서는데요. 하지만 성왕은 관산성 근처에서 신라 매복군의 습격을 받아 전사하고 맙니다. <삼국사기>는 “554년 7월 성왕이 관산성을 공격하다가 신라군에 의해 전사했다. 좌평(장관) 4명과 연합군 2만9600명이 죽었다”고 기록했습니다. 이때 천신만고 끝에 사지를 빠져나온 태자가 왕위에 올랐습니다. 그 이가 창왕(위덕왕·554~598)이었습니다.

1995년 부여 능산리절터의 탑지에서 출토된 사리감에서 ‘창왕(위덕왕) 13년(567), 왕의 누이동생이 사리를 공양한다’는 명문이 나왔다. 관산성 전투의 패배 책임에서 자유롭지 않은 창왕(위덕왕)은 즉위 후 죽은 이의 혼을 달래며 정국을 안정시키려고 애쓴다. 사찰 창건도 그러한 작업의 일환이었다. |국립부여문화재연구소 제공

■‘망’, ‘부’보다 ‘망부(죽은 남편)’

대체 이 동남리 명문 목간과 관산성 전투 사이에 어떤 상관관계가 있다는 건가요.

손환일 소장은 6~7세기 유행한 중국 남북조의 필법과 동남리 목간의 서체를 비교·분석해서 글자를 판독해나갔는데요.

출토된 목간 5점 가운데 가장 핵심인 ‘목간1’을 중심으로 볼까요.

판독결과 연대를 알 수 있는 매우 중요한 간지, 즉 ‘갑술(甲戌)’을 읽었답니다. 확실하게 보이는 ‘갑(甲)’ 자 다음의 글자는 초서체로 쓴 ‘술(戌)’자가 확실하다는 겁니다. 그러니까 이 목간의 제작연대는 ‘갑술년’이라는 얘기죠.

역시 초서로 쓴 ‘성(成)’자도 보이고요. 그에 따라 ‘성련금(成鍊金·금을 정련했다)’는 의미로 고쳐 읽을 수 있는 부분이 보입니다. 보도자료에 ‘인경(因涇)’으로 해석된 구절은 ‘국경(國經·국가가 주도한 불교사경 제작)’으로 고쳐보았습니다.

사실 한문은 어디서 끊어 읽고 해석하느냐에 따라 그 의미가 천양지차가 됩니다.

동남리 목간의 경우 그동안 ‘망(亡)’과 ‘부(夫)’자를 떼어놓고 ‘망’은 ‘재고없음’, ‘부’는 ‘기술자’로 따로따로 해석했고요.

‘역(逆)’자 역시 ‘송(送)’자로도 읽혀 물품의 출납을 의미하는 ‘돌려받다(逆)’와 ‘보내다(送)’ 등으로 해독되었는데요.

그런데 손환일 소장은 ‘망부(亡夫)’를 문자 그대로 ‘죽은 남편’으로 해석했고요.

‘역(逆)’은 ‘금(金)’자와 붙여 ‘역금(逆金·정련되지 않은 금)’으로 판단했습니다.

창왕(위덕왕)은 45년간 즉위하면서 능사를 세우고, 국찰인 왕흥사를 창건하는 등 갖가지 불사를 일으켰다. |국립부여문화재연구소 제공

■‘망부=관산성 전사 좌평 4명?’

그래놓고 ‘목간1’을 해독하면 대강의 내용이 파악됩니다.

“갑술년 11~12월 사이, 망부(죽은 남편) 1·2·3·4, 즉 4명을 위한 ‘사경 제작’에 쓰일 ‘정련되지 않은 금’(역금)을 궁궐에 바쳤다. ‘사경 제작은 국가주도로 이뤄졌다’(국경)”는 겁니다.

목간에는 부인 4명이 두 달 사이에 죽은 남편을 위해 바친 금의 양이 일자별로 기록되어 있는데요. 적게는 2냥(26g)에서 많게는 5냥(65.25g)까지 차이가 납니다. 모두 합하면 12냥13주(166g)에 이르죠.

사비 백제(538~660)의 도읍인 충남 부여 동남리에서 출토된 목간 5점. 6~7세기 문화층에서 출토되었다.|울산문화재연구원 제공

궁금하죠. 왜 이 부인 4명은 죽은 남편 4명을 위해 이만한 금을 국가에 바친 걸까요.

이 대목에서 554년, 바로 ‘갑술년’에 일어난 ‘관산성 전투’가 소환됩니다.

<삼국사기> ‘백제본기·성왕’조는 “554년 성왕이 관산성을 공격하다가 신라군에 의해 전사했다. 좌평(장관) 4명과 연합군 2만9600명이 죽었다”고 했죠. 이 대목입니다. 좌평 4명…. 동남리 목간의 ‘망부’ 4명이 관산성 전투에서 전사한 ‘좌평 4명’일 가능성을 제기한 겁니다. 물론 100% 맞냐고 하면 할 말은 없습니다. 어느 사료에도 정답이 나와있지 않으니까요.

출토된 5점 명문목간 중 3점은 물품에 붙이는 꼬리표의 성격이었다.|국립부여문화재연구소 제공

■‘난수표 목간’이 ‘빅4 목간’으로?

그러나 성왕의 뒤를 이은 창왕(위덕왕)이라면 그랬을 가능성이 있습니다.

앞서 밝혔듯이 창왕은 관산성 전투의 책임을 오롯이 져야 할 분입니다.

<일본서기>는 “왕위에 오른 뒤 패전을 자책하던 창왕은 555년 8월 신하들에게 ‘출가하고 싶다”는 의지를 밝힙니다.

그러나 신하들은 “잘못을 뉘우쳤으면 됐다”면서 “대신 백성 100명을 출가시키고, 왕은 갖가지 공덕을 이루라”고 달래죠. 출가를 단념한 창왕은 잇달아 사찰을 창건하고 죽은 이의 혼을 달래며 실추된 왕실의 권위를 회복하고 정국을 안정시키려고 애씁니다. 1995년 부여 능산리 절터에서 그 증거가 나왔죠. 출토된 사리감에서 ‘창왕 13년(567), 왕의 누이(성왕의 딸)가 사리를 공양한다(百濟昌王十三年太歲在 丁亥妹兄公主供養舍利)’는 명문이 새겨져 있었습니다.

지금까지 출토된 삼국~조선시대 목간은 730여점에 이른다. 주로 저습지에서 출토되거나 물 속에서 인양됐다. 그중 백제 목간은 100여점에 달한다.|‘경북대 인문학술원의 <한국목간총람>, 주류성, 2022’ 자료를 토대로 정리

이 절은 창왕(위덕왕)이 죽은 아버지(성왕)를 기리기 위해 세운 것으로 해석됩니다. 10년 뒤(577)에는 죽은 아들을 위해 왕흥사를 건립합니다. 동남리 명문 목간 역시 창왕의 불사와 연결지을 수 있답니다.

창왕이 관산성 전투(554년 7월)에서 순국한 원혼을 달래려고 ‘국가 주도의 사경 불사’(국경·國經)를 위해 금을 모았고요. 그때 전사한 4좌평의 부인이 거액의 금을 희사한 것으로 볼 수 있다는 겁니다.

이런 스토리라면 동남리 출토 목간은 백제의 ‘빅4’ 목간에 꼽힐 수도 있겠네요. 뭐 어떤 분은 그러실 지 모르겠네요.

난수표 같은 글자 몇 자로 지나친 상상력을 발휘하는 것이 아니냐고요. 물론 그럴 수도 있습니다. 그러나 출토유물을 단서로 그럴 듯한 스토리텔링을 만드는 것 또한 연구자나 기자의 몫이죠. 시쳇말로 얘기가 되는 논문이나 거리가 되는 주장 및 견해가 있다면 저는 냉큼 받아 소개해드릴 것을 약속드립니다.(이 기사를 위해 이용현 전 경북대 인문학술원 교수와 손환일 한국서화문화연구소장, 고상혁 동국대WISE캠퍼스 겸임교수, 황창한 울산문화재연구원장이 도움말과 자료를 제공해주었습니다.)

<참고자료>

손환일, ‘부여 동남리 출토 목간의 서체와 내용’, <백제연구> 78호, 충남대백제학연구소, 2023

이용현, ‘백제 왕도 출납 문서의 일례-부여 동남리49-2 유적 목간1, 2의 분석시론’, <백제학보>43호, 백제학회, 2023

고상혁, ‘부여 동남리 49-2번지 신출토 목간 소개’, <신출토 문자자료의 향연>(한국목간학회 38회 정기발표회), 2023

울산문화재연구원, <부여 동남리(49-2번지) 공공주택 신축부지 내 유적 문화재 시굴·정밀발굴조사 약식보고서> 2022

윤선태, <목간이 들려주는 백제 이야기>, 주류성, 2007

정훈진, ‘사비도성에서 발견된 구구단 백제 구구표 목간’, <한국의 고고학> 통권 32호, 2016년 6월

김영욱, ‘백제 이두에 대하여’, <구결연구> 제11집, 태학사, 2003

국립부여박물관, <백제목간>, 소장품조사자료집, 국립부여박물관, 2008

히스토리텔러 기자 lkh0745@naver.com

경향신문 주요뉴스

· 나 혼자 산다…월셋집에서 배달음식 먹으며

· 홍준표 “강서구청장 보궐선거, 민주당이 죽 쒀도 국민의힘 밀리고 있어”

· 손흥민 ‘한가위 축포’ 유럽 통산 200호골 금자탑

· 충남 옥마산서 또…패러글라이딩하다 조종사·체험객 숨져

· 이준석 징계 해제 D-100···‘국민의힘’ 간판 달고 총선 출마할까

· [사건 그 후]나은씨는 끝내 ‘가해자 엄벌’을 볼 수 없게 됐다

· 강성 지지층 목소리만 듣는 민주당···‘이재명 사당화’ 비판 직면

· 장동혁 “‘위증교사 사건’ 없었다면 이재명 대표 대선후보·당 대표 되는 일도 없었을 것”

· ‘김건희 여사 논문’ 질의 피하려?···국민대 이사장, 사비로 미국 출장 43일 연장

· 북한 최선희, 1300만원짜리 구찌백...현송월은 만원짜리 중국산

▶ 무슨 옷 입고 일할까? 숨어 있는 ‘작업복을 찾아라

▶ 뉴스 남들보다 깊게 보려면? 점선면을 구독하세요

ⓒ경향신문(www.khan.co.kr), 무단전재 및 재배포 금지